Quels sont les traitements de demain, quelles sont les modes de prévention de l’avenir, comment ça avance sur l’éradication du VIH ? Autant de sujets qui sont les axes porteurs de la recherche aujourd’hui et qui dessinent l’avenir pour les communautés concernées. Tour d’horizon sur ces thèmes.

Les mots clés de l’avenir sont bnabs, long acting, HIV cure. A l’exception du dernier, ils concernent aussi bien la prévention de l’infection à VIH que l’avenir curatif des PVVIH. De plénières en communications orales et symposiums, cette CROI 2021 en a fait ses choux gras. On parlera surtout ici de VIH mais il a aussi été question de COVID dans cette conférence. Essayons de décrypter ces termes qui font désormais partie du paysage et dessinent celui qui nous fait face.

Les thérapies antirétrovirales en développement

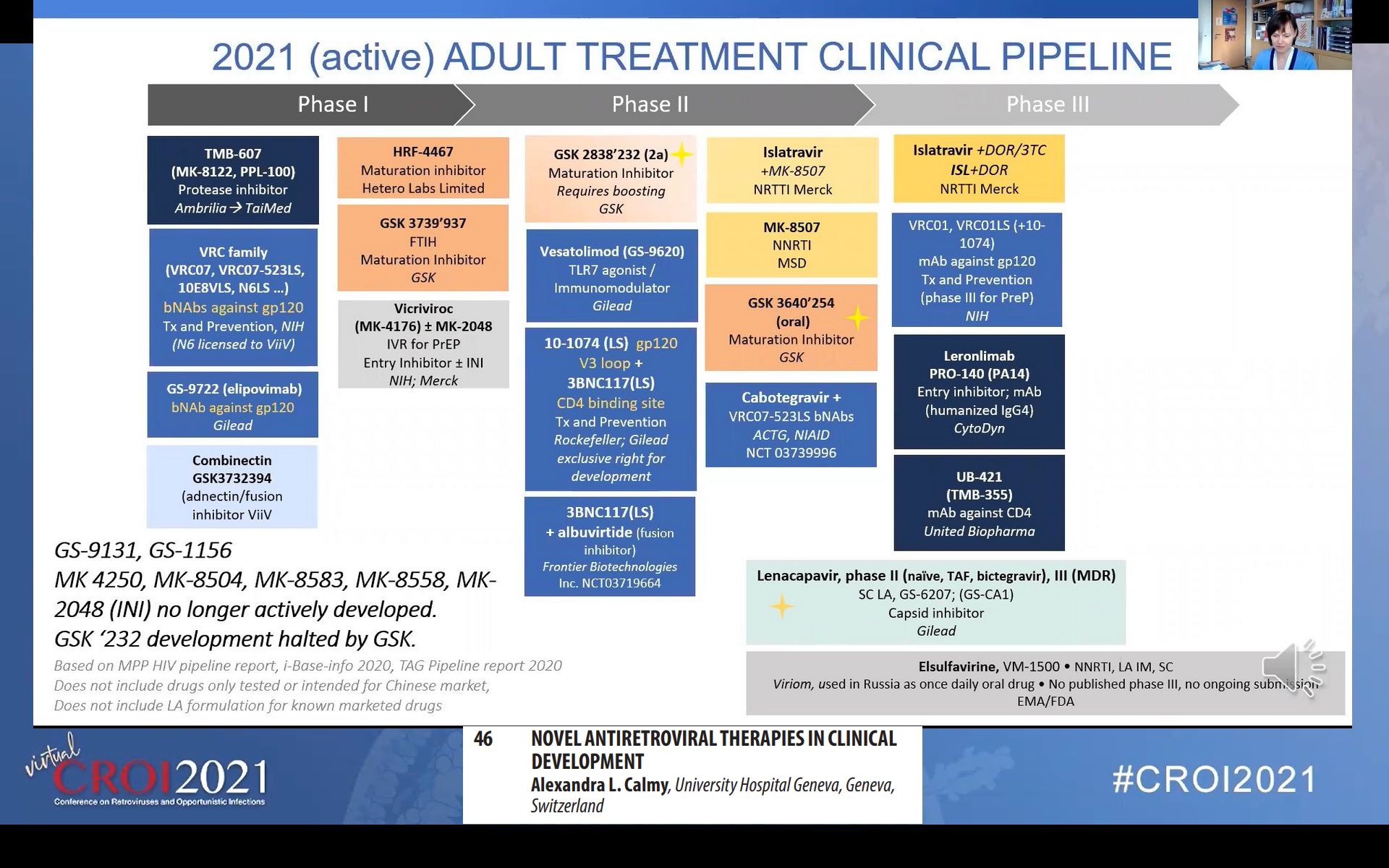

Pour commencer ce tour d’horizon sur l’avenir, rien de mieux qu’un regard sur ce qui se fait dans les labos et en développement clinique. Cette présentation d’Alexandra L. Calmy (Hôpital universitaire de Genève, Suisse) lors du symposium sur les nouvelles molécules a eu de quoi rassasier notre curiosité.

De nombreuses nouvelles molécules antirétrovirales apparaissent sur le marché ou sont en cours d’étude actuellement. Prés d’une vingtaine. Ce qui caractérise l’ensemble de ces produits c’est qu’ils sont issus de quelques gros industriels seulement et correspondent à des objectifs précis. La plupart des produits actuels sont susceptibles de servir aussi bien de traitement que de solution préventive et ont de préférence un profil d’action à longue durée. On observe aussi une certaine polarisation sur des produits ayant des objectifs d’éradication. La combinaison de molécules est étudiée plus précocement notamment en raison des durées d’action. Il s’agit de trouver un partenaire compatible dans sa persistance pour obtenir une combinaison intéressante. On envisage aussi des combinaisons entre molécule chimique et anticorps monoclonal.

Parmi les molécules nouvelles, on trouve :

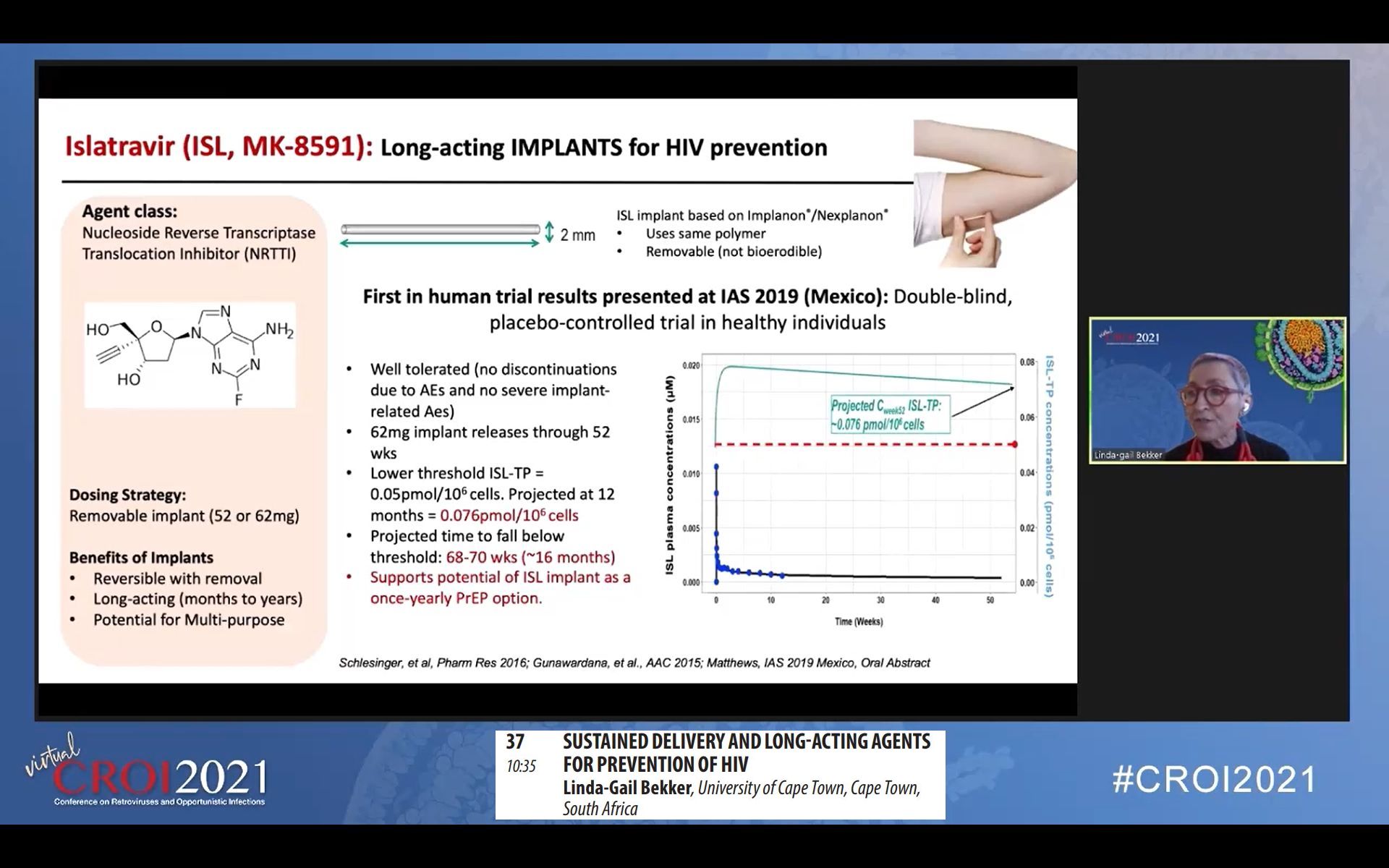

- L’Islatravir (Laboratoire Merck), inhibiteur nucléosidique de translocation, a une efficacité comparable aux meilleures molécules actuelles et une demi-vie assez longue pour en faire un produit à longue durée. Il serait envisagé en bithérapie quotidienne avec la doravirine, voire en administration hebdomadaire mais avec un autre partenaire que la doravirine, qui pourrait être le MK-8507, et est aussi envisagé en PrEP sous forme d’implant à diffusion lente, peut-être pour une durée d’un an.

- Le MK-8507, justement, est un nouvel inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Il a une durée d’action qui permet d’envisager son utilisation à longue durée. Le laboratoire Merck envisage une production de pilules à prise hebdomadaire. Il pourra être associé à l’islatravir.

- Le Lenacapavir (Laboratoire Gilead) est le premier de sa classe, une molécule inhibitrice de capside dont la particularité est d’agir sur plusieurs étapes du cycle de réplication virale. C’est sans doute pourquoi il agit à très faible dose et a, en plus, une longue durée de vie dans l’organisme. Il est envisagé en traitement par voie orale hebdomadaire ou en injection tous les 6 mois. Bon nombre d’essais sont actuellement en cours ou à démarrer cette année. Ils étudient aussi bien son efficacité chez les PVVIH déjà traités que chez les naïfs de traitement ainsi qu’en utilisation en PrEP.

- Le laboratoire GSK étudie des inhibiteurs de maturation. Après l’arrêt du GSK 232, le laboratoire étudie maintenant le GSK 254. En phase 2 d’étude clinique, ses résultats sont présentés à cette conférence. Le GSK 937 vient juste d’entrer en expérimentation clinique. Il a quant à lui le potentiel pour servir de produit à longue durée d’action.

Pour l’essentiel de ces produits qui appartiennent à de nouvelles classes thérapeutiques, il s’agit aussi de cibler les personnes vivant avec le VIH qui ont reçu de nombreux traitements et ont développé des résistances. C’est particulièrement le cas de Fostamsavir, ibalisumab (un anticorps monoclonal), lenacapavir et les inhibiteurs de maturation.

Mais il n’y a pas que les nouvelles molécules qui font la révolution des nouveaux traitements, il y a aussi les nouvelles technologies d’administration dont l’objectif clair est de permettre un espacement de prise le plus long possible. Si les pilules (voie orale) de ces nouveaux traitements sont plutôt hebdomadaires, les injections intramusculaires ou sous-cutanées permettent des espacements de l’ordre du mois. Enfin, les implants et autres dispositifs à diffusion lente de produit permettent une durée d’action de l’ordre de 6 mois ou plus.

L’autre piste à fort développement est celle des traitements « biologiques », les anticorps. Vu d’aujourd’hui, on peut estimer qu’ils ne supplanteront pas les molécules chimiques qui restent les pierres angulaires de la thérapeutique. Ce sont des produits de haute technologie, coûteux et difficiles à produire. En revanche ils constituent des pistes importantes dans les études sur l’éradication.

Les obstacles qui restent à vaincre sont connus. Le traitement ne permet pas la guérison. Le premier obstacle à surmonter pour cela est d’arriver à réduire le réservoir viral. Mais pour atteindre les objectifs de réduction de l’épidémie au niveau mondial il est aussi nécessaire de réduire la stigmatisation. Les nouveaux traitements doivent permettre une meilleure vie mais aussi un accès plus universel à des thérapies de qualité. Cela inclut des traitements pour les femmes et pour les enfants atteints. Pour cela, il est nécessaire que la recherche clinique s’adresse à des publics qui intègrent la diversité de personnes vivant avec le VIH. En cette époque de recherche intense sur la COVID celles sur le VIH s’en trouvent quelque peu ralenties.

HIV-1bnabs : voir plus loin

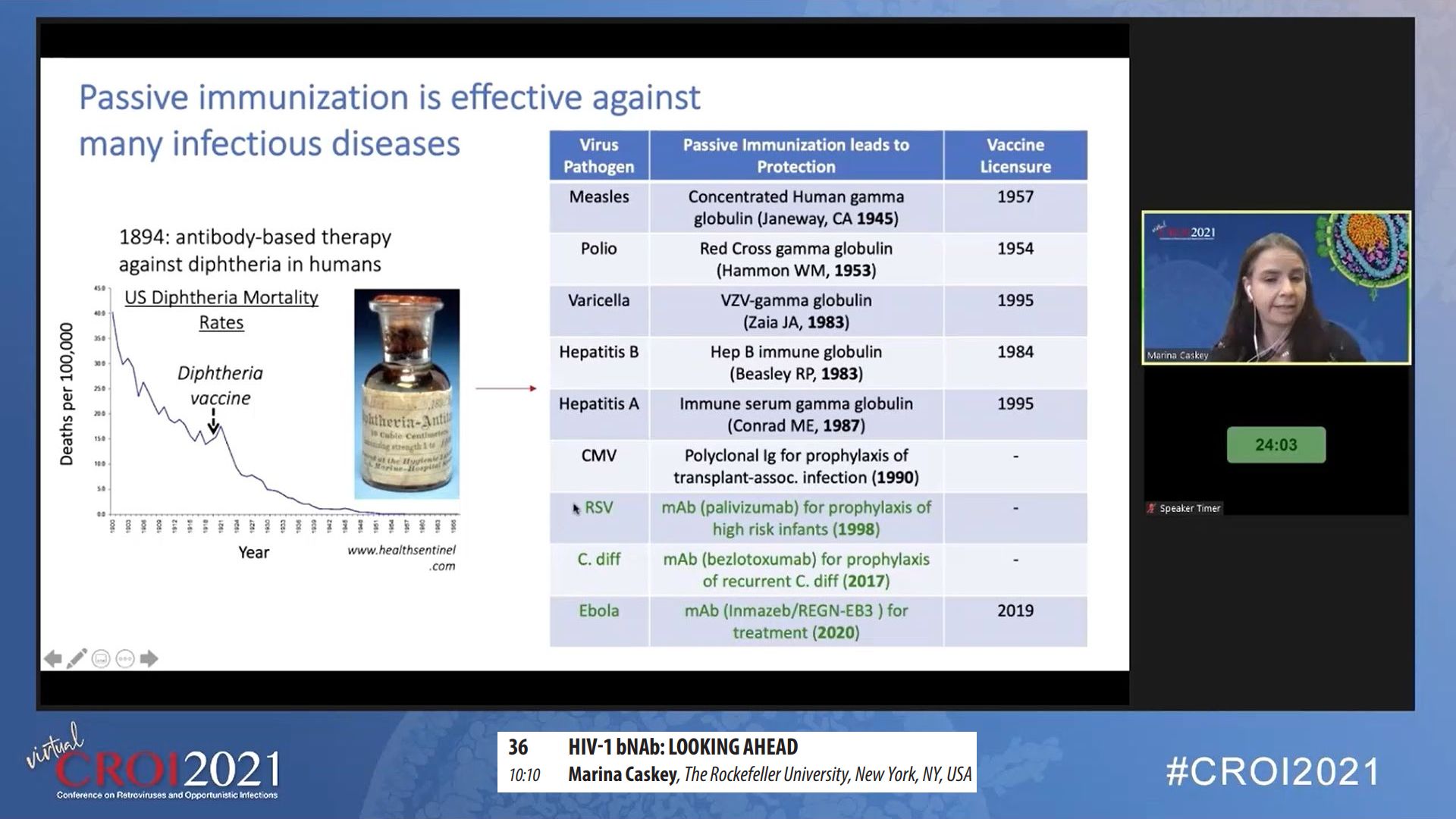

Depuis quelques temps se développe dans la lutte contre le VIH une technique thérapeutique nouvelle dans cette maladie même si elle est déjà plus ancienne qu’il n’y parait. Marina Caskey (the rockefeller University, New-York) nous en présente les contours lors de la séance plénière de mardi à la CROI 2021 virtuelle. Ainsi, ce qui est aussi appelé immunisation passive a déjà été utilisé dans le traitement de la rougeole en 1957 ou de la poliomyélite en 1954. Il s’agissait alors d’administrer à un malade des anticorps fabriqués par les lymphocytes d’un autre malade que l’on isolait alors grâce à un prélèvement de sérum.

Si cette technique se pratique encore de nos jours notamment pour des maladies émergentes contre lesquelles on n’a pas de traitement – ça a été le cas au début de la pandémie de COVID – cette technique lente et coûteuse a depuis fait l’objet de bien des avancées technologiques dont notamment celles du génie génétique, qui permettent de produire les anticorps en quantité en laboratoire. Pour autant, au départ, ce que l’on isole et qui va servir de modèle, ce sont bien des anticorps de personnes malades chez qui des lymphocytes B produisent ces molécules de l’immunité de manière efficace contre la source du mal. Cela a permis de lutter efficacement contre de nombreuses maladies infectieuses et devient de plus en plus employé dans d’autres champs thérapeutiques comme les cancers.

Mais depuis les premières utilisations, bien des progrès ont été réalisés dans la connaissance de ce qui fait un anticorps efficace, un « bnab » comme on les appelle en anglais, c’est-à-dire « broadly neutralysing antibody » ou anticorps à fort pouvoir neutralisant. On les a longtemps cherchés chez les malades infectés par le VIH mais ce sont les techniques récentes d’analyse ont permis d’isoler les meilleurs d’entre eux et la technologie la plus moderne de laboratoire a permis de les reproduire en grand nombre.

Ce qu’il y a d’intéressant pour les immunologistes dans la découverte de ces bnabs chez un malade, c’est qu’ls permettent aussi de découvrir les faiblesses de leur adversaire : l’antigène. Un anticorps efficace neutralise sa cible et permet sa destruction. Cela permet d’identifier les meilleures cibles à partir desquelles on va pouvoir fabriquer des vaccins, c’est-à-dire des antigènes capables de stimuler l’immunité pour qu’elle apprenne à fabriquer des anticorps efficaces.

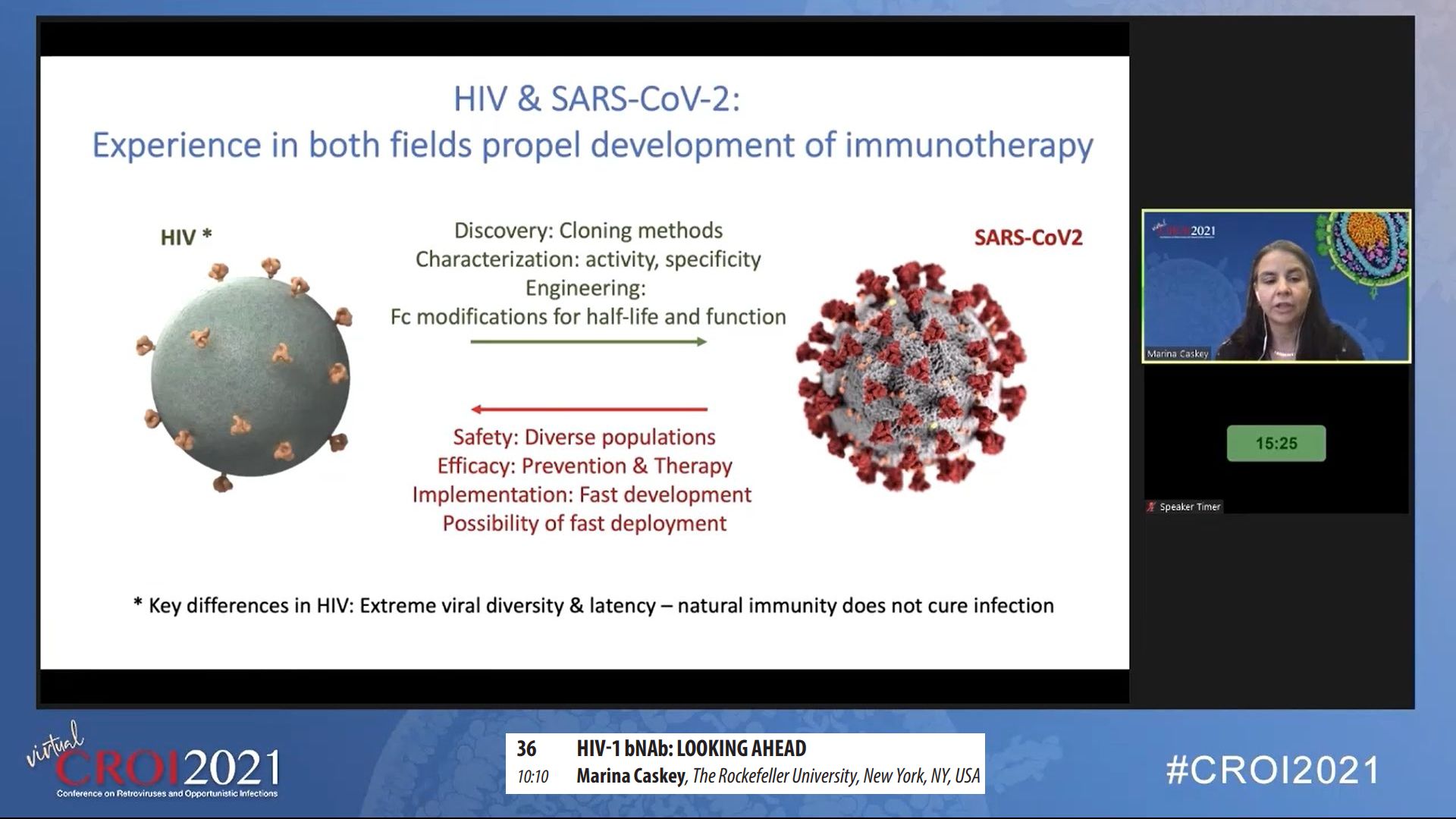

Mais on a aussi fait de gros progrès sur leur utilisation. On a appris à bien comprendre leur action et même à les améliorer. Ce sont toutes ces techniques acquises grâce à la recherche dans le VIH qui ont été mises à profit contre le SARS-CoV2 dont la pandémie a boosté les besoins et a de ce fait accéléré les processus de sélection et de production autant qu’il a permis le développement accéléré de vaccins efficaces.

Mais, hormis pour la recherche vaccinale dont ils sont issus, qu’est-ce qu’il y a de si intéressant à utiliser des bnabs dans le VIH ?

L’intérêt est d’abord thérapeutique. Ils s’utilisent comme un traitement antirétroviral à ceci près qu’ils sont extrêmement efficaces et que le fait d’être un produit biologique les rend extrêmement sûrs. De plus ils ont une action prolongée, ce qui en fait d’excellents candidats à des traitements à longue durée d’action. On peut facilement atteindre une administration tous les deux mois.

Comme ils constituent le principe même de nos défenses immunitaires, ils peuvent à l’évidence servir de traitement prophylactique dans le cadre de la prévention. Leur persistance à long terme en fait des outils particulièrement intéressants pour cela.

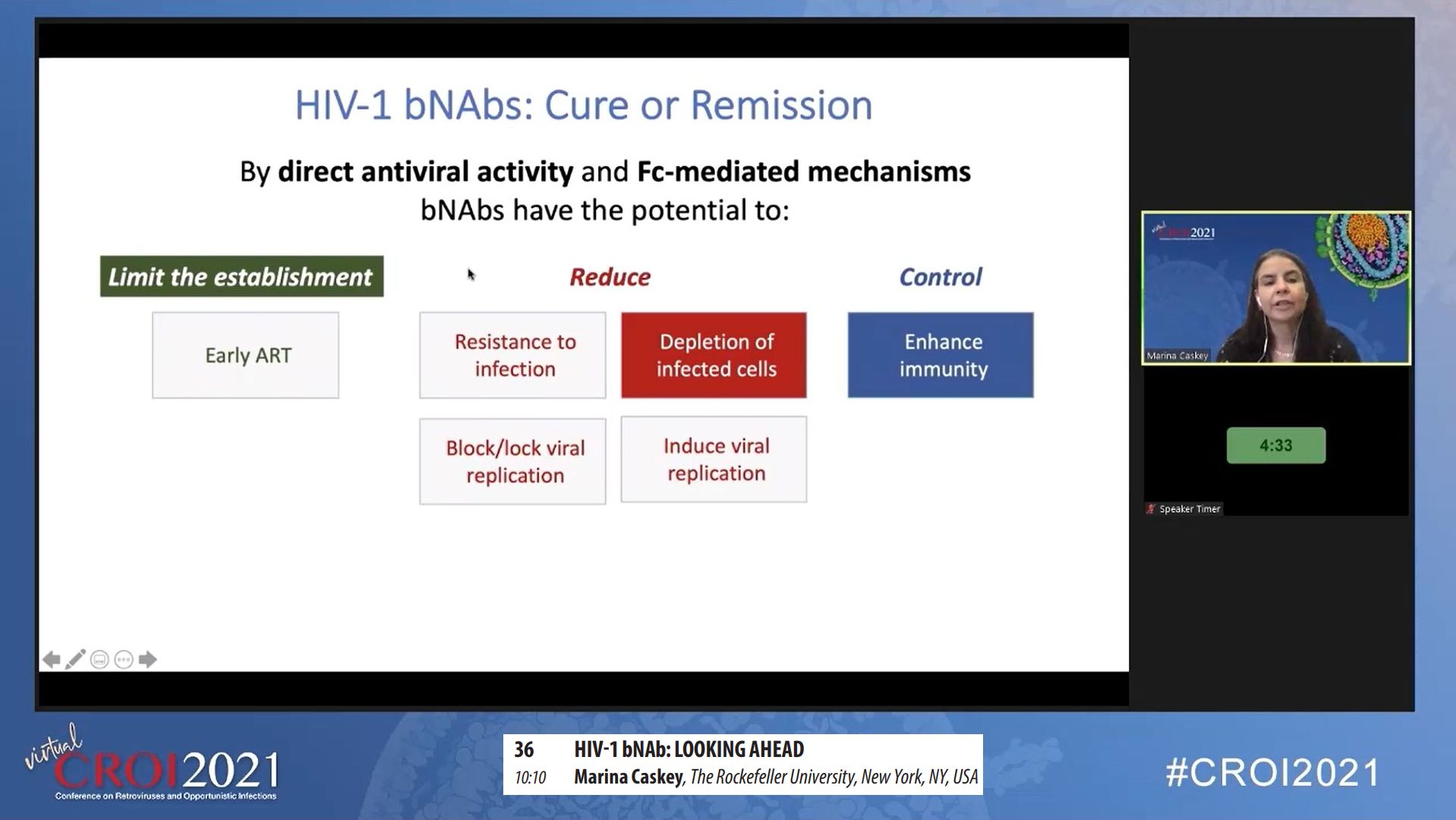

Mais on a aussi découvert qu’ils étaient capables de stimuler et de renforcer l’immunité. Leur rôle naturel d’éliminateur de cible non seulement leur permet d’avoir un potentiel dans la destruction du réservoir viral mais aussi dans l’apprentissage et la stimulation des réponses. Ils constituent en cela d’excellents candidats de thérapeutique pour atteindre da rémission ou au moins le contrôle de l’infection sans l’aide de molécules chimiques.

Les premiers essais de prophylaxie avec le VRC01 ont donné des résultats encourageants. Cependant il reste des progrès à réaliser qui le seront peut-être en associant différents anticorps neutralisants. La question du coût de fabrication pourrait éventuellement pénaliser cette utilisation face à des molécules chimiques génériques. Leur potentiel dans la prévention de la transmission mère-enfant, compte tenu de la moindre toxicité, reste aussi à étudier.

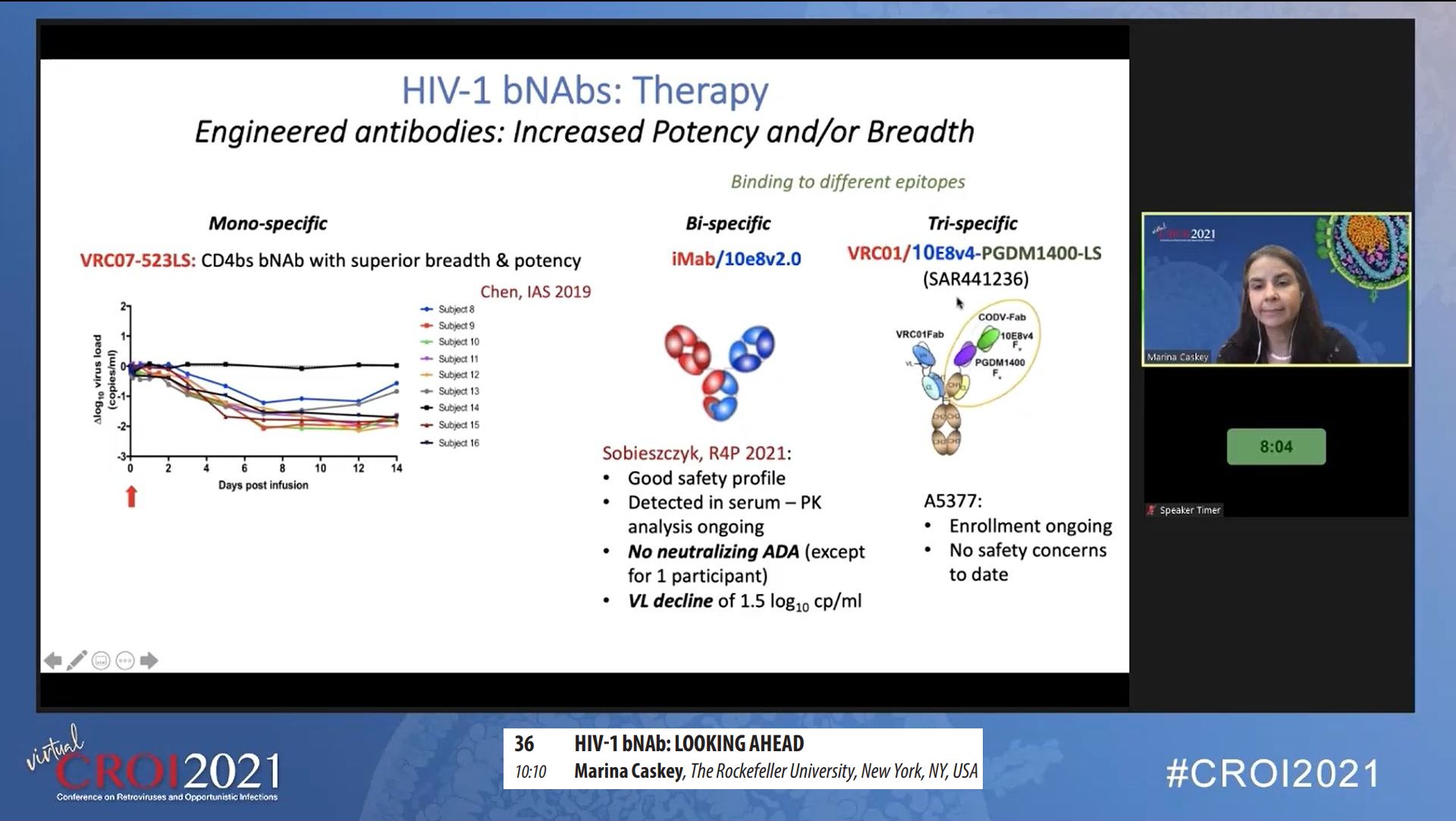

Pour ce qui est de la thérapie, les essais cliniques montrent une activité largement à la hauteur de l’enjeu, c’est-à-dire de l’efficacité des molécules chimiques. Les progrès de l’ingénierie permettent aussi d’améliorer les bnabs en leur conférant un pouvoir plus grand ou un spectre plus large, c’est-à-dire un pouvoir neutralisant couvrant mieux la diversité des variants viraux. Ainsi, à côté des anticorps monospécifiques, on expérimente maintenant des anticorps bi- voire trispécifiques.

L’autre piste d’amélioration qui va croissante est leur biodisponibilité. Ainsi, on est passé des 10 à 20 semaines du VRC01 à 20 à 40 semaines pour les 10-1074-LS ou 3BNC117-LS pour lesquels une administration semestrielle ou annuelle pourrait être envisagée.

La piste des combinaisons de plusieurs bnabs est aussi étudiée. Les expérimentations en cours permettent d’envisager une efficacité suffisante pour atteindre la suppression de la charge virale avec une injection semestrielle (20 semaines dans l’essai 3BNC117 + 10-1074).

Enfin, troisième et non des moindres, la piste de l’utilisation des bnabs dans les recherches HIV cure tire son origine dans le mécanisme immunitaire complexe lié à la fonction des anticorps. L’anticorps est une protéine qui a l’aspect d’un Y. Si les effets fixateurs d’antigènes et donc neutralisant des deux extrémités hautes de l’Y sont exploités par les pistes prophylactiques et thérapeutiques, l’autre piste est celle de molécule médiatrice de l’immunité portée par la troisième branche de ces protéines.

Appelée Fc, elle a un profil constant qui correspond à des récepteurs présents sur bon nombre de cellules du système immunitaire, les récepteurs Fc. Lorsqu’ils sont associés à ces cellules, les anticorps forment alors des récepteurs ultra spécifiques qui permettent l’activation des cellules qui en sont porteuses et qui peuvent ainsi déclencher divers processus de réponse immunitaire.

Sans rentrer dans le détail des études sur ces mécanismes et leurs effets, il faut surtout en retenir que des résultats encourageants ont été obtenus dans des modèles animaux qui ouvrent la voie vers des expérimentations humaines. Le but, utiliser les bnabs chez des personnes vivant avec le VIH comme stimulateurs de l’immunité pour déclencher un contrôle viral à long terme et donc espérer une rémission fonctionnelle, c’est-à-dire, la possibilité de pouvoir, à terme se passer de traitement antirétroviral.

Un certain nombre d’expérimentations de ce type démarrent ou sont sur le point de débuter dans le monde, pilotés par des laboratoires des Etats-Unis, du Royaume Uni et de France. Il sont le plus souvent le fait de regroupement public/privés entre centre de recherche académique et entreprise de biotech productrices d’anticorps. C’est le cas du projet RHIVIERA002 du consortium ANRS-RHIVIERA qui doit démarrer en 2021.

L’objectif de tous ces essais est d’étudier la stimulation de l’immunité innée et adaptative grâce à des anticorps bien spécifiques associés ou non à des thérapies antirétrovirales et des administrations de vaccins thérapeutiques. Toutes ces combinaisons ont fait l’objet d’études pré-cliniques menées avec succès.

D’autres pistes de recherche voient le jour à partir de toutes ces recherches et constituent un énorme potentiel de solutions pour l’avenir. Il en va ainsi de toutes les techniques déjà évoquées de fabrication artificielle de super anticorps polyvalents, de pistes vectorielles de type vaccin ARN pour faire produire des anticorps spécifiques par les propres lymphocytes B des personnes malades, voire de transferts de gènes ADN dans le même but, ou de reprogrammation de ces lymphocytes à l’aide du génie génétique des outils CRIPR/Cas9. Là aussi il s’agit d’obtenir des lymphocytes compétents pour produire des anticorps neutralisants les plus efficaces.

On le voit bien, le champ de recherche qui s’ouvre là est immense, ne fait que commencer et ouvre des perspectives encore très futuristes. Tout laisse penser qu’on sera amenés à en reparler.

Agents à longue durée et administration prolongée en prévention du VIH

C’est le titre de la présentation d’une tête d’affiche de la lutte contre le VIH, Linda-Gail Bekker (Desmond Tutu HIV centre, Université de Cape Town, Afrique du Sud). Elle est médecin, professeure de médecine et a été présidente de l’IAS. Au-delà des titres, elle est aussi une femme d’une énergie et d’un enthousiasme on ne peut plus communicatif. Assister à cette plénière a été un ravissement. Même si son sujet est avant tout la prévention de l’infection à VIH, tout ce qu’elle a présenté ouvre des perspectives nouvelles et pose les bonnes questions.

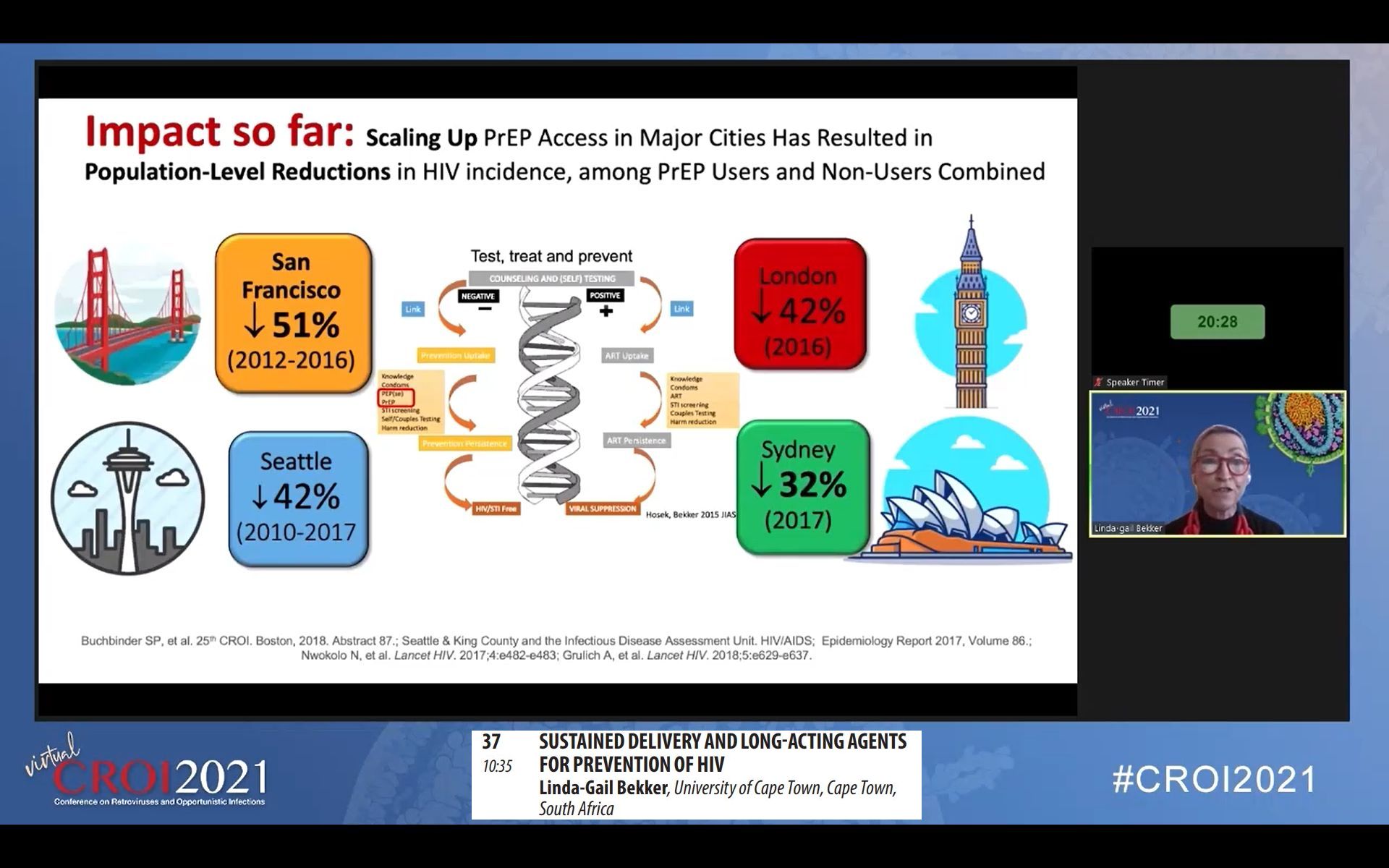

Le message de Linda-Gail est clair : avec 1,7 million de nouvelles infections au VIH dans le monde en 2020, on est largement au dessus des objectifs de l’ONUSIDA et donc la prévention doit rester le point de mire. Quelle prévention ? Celle que l’on choisit, c’est-à-dire une prévention adaptée à chacun. Aujourd’hui les solutions sont nombreuses et accessibles. Focalisons nous sur le dernier outil en développement, la PrEP.

Cela fait maintenant une décennie que la PrEP orale a gagné sa place. Les nombreux résultats de recherche – Partners PrEP, TDF2, BTS, FemPrEP & Voice, iPrEx puis IPERGAY et PROUD – ont montré qu’elle est efficace et adaptable à tout le monde. La PrEP orale TDF/FTC est devenue pour certaines communauté un soutien indispensable. L’impact s’en est fait sentir dans certaines grandes métropoles très marquées par l’épidémie.

Mais la PrEP orale est-elle la solution pour tout le monde ? La prise quotidienne de comprimés pour des personnes pour qui le bénéfice est avant tout une satisfaction psychologique pose le problème de la persistance, oserait-on dire de l’observance. Il y a des usagers qui oublient, d’autres qui arrêtent et le maintien d’un niveau de protection reste un défi, notamment chez les jeunes.

| Les pour et les contre la PrEP orale quotidienne : | |

| Pour | Contre |

| arrêt ou démarrage à volonté | risque de protection insuffisante |

| possibilité d’usage à la demande | astreinte à l’observance difficile |

| facile à se procurer | risque de pénurie |

| discret | conservation des réserves |

La solution est-elle dans une administration moins fréquente ? De nouveaux agents sont apparus, les produits à longue durée d’action qui permettent des prises moins fréquentes ou les dispositifs de dispensation prolongée. Des dispositifs à longue durée d’action utilisés en psychiatrie ou bien les contraceptifs à longue durée se sont montrés efficaces. Des formulations d’antirétroviraux injectables font leur apparition. Le cabotegravir injectable toutes les 8 semaines a montré sa supériorité par rapport au TDF/FTC oral quotidien. D’autres produits sont en développement, tel le lenacapavir qui pourrait être administré en 1 injection tous les 6 mois ou encore les anticorps neutralisants.

D’autre part, des dispositifs de dispensation locales comme les anneaux vaginaux ou les implants à diffusion lente sont expérimentés. L’anneau vaginal de Dapivirine diffuse le produit en application locale continue. L’Islatravir a une demi-vie qui permet d’espérer une efficacité par un comprimé hebdomadaire. Mais il est surtout étudié en PrEP sous forme d’un implant placé sous la peau diffusant lentement son contenu pendant des mois. D’autres produits pourraient aussi être diffusés par ce procédé.

| Les anneaux vaginaux, pour et contre : | |

| Pour | Contre |

| administration moins fréquente | inhabituel, nécessite une accoutumance |

| non systémique, moins d’effets secondaires | besoin de stockage adapté |

| application par soi-même, nécessite moins de visites médicales | dispositif encore peu disponible |

| discret | besoin de négociation avec les partenaires, moins d’intimité |

| Les injectables et les dispositifs et dosages à longue durée, pour et contre : | |

| Pour | Contre |

| Facilite l’observance | Nécessite de comprendre l’implication de l’administration à long terme |

| préoccupation réduite | pas forcément accessible partout |

| renforce l’intérêt de la visite médicale | nécessite des soignants spécialisés |

| plus discret que les pilules | attention aux interactions avec les autres médicaments |

En conclusion, ce qui compte c’est qu’il y ait une diversité de solutions qui s’adaptent à une diversité de modes et de conditions de vie. C’est ainsi que l’on arrivera à une meilleure couverture et une meilleure effectivité de la prévention biomédicale.

HIV cure : un vaste sujet de recherche

Guérison ou rémission fonctionnelle, ce n’est pas tant le choix des termes à employer mais la complexité des recherches que nous retenons. Un sujet parfois difficile à expliquer parce qu’il reste encore très cantonné à la recherche fondamentale. Cette CROI 2021 nous livre pas mal de choses nouvelles, une myriade de petits pas de plus vers le graal. Le moceau le plus abordable est cette plénière de mercredi présentée par Xu Yu (Prof. de médecine, Harvard Medical School, Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases, Brigham and Women’s Hospital) dont nous tenterons de vous expliquer les secrets.

Les Elite controllers, un modèle de guérison fonctionnelle de l’infection à VIH

Le réservoir est l’obstacle à l’éradication du VIH. Il est constitué par les lymphocytes infectés où le virus est latent c’est-à-dire où l’ADN proviral est intégré mais non exprimé. Parmi les cellules infectées chez une personne nouvellement atteinte, le nombre de ces cellules dormantes est faible. Lorsque l’on parle de rémission, il peut s’agir de deux choses. La rémission stérilisante consiste en une élimination de l’organisme de toutes les cellules infectées et de tout provirus compétent pour la réplication. C’est le cas de Timothy Braun connu sous le nom de « patient de Berlin ». Mais il y a aussi la rémission fonctionnelle qui consiste en un contrôle permanent de l’infection en l’absence de toute thérapie. Les elite-controllers et certains contrôleurs post-traitement en sont des exemples.

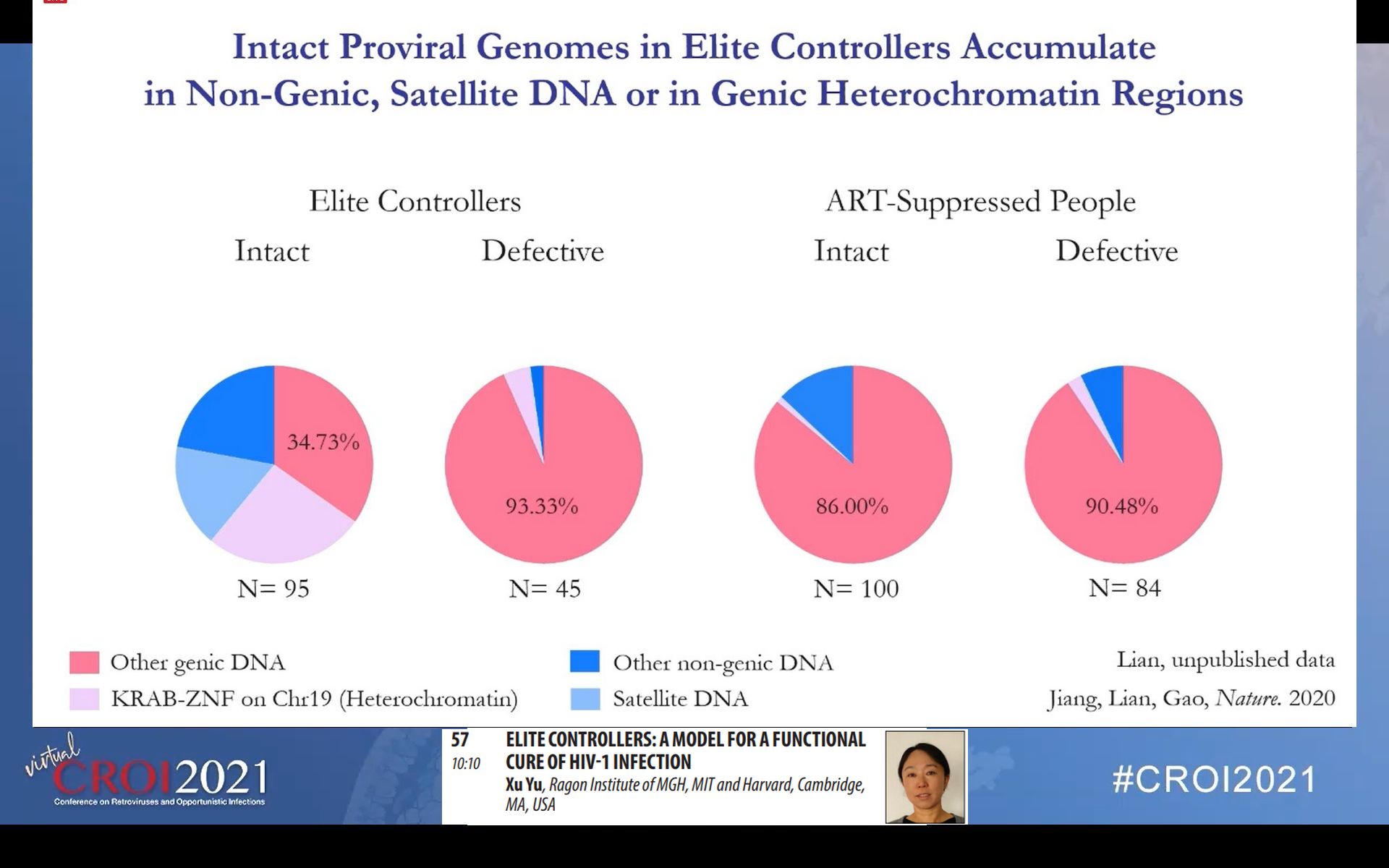

La cohorte internationale HIV-1 Elite-controllers a permis d’étudier les caractéristiques du réservoir viral chez ces personnes. Parmi les cellules infectées, il faut distinguer deux types, celles dont le provirus est intact et celles chez qui il est défectif, ces dernières étant la majorité, environ 90% du total. Les elite-controllers ont en moyenne à la fois moins de cellules infectées compétentes et moins de cellules défectives dans leur réservoir que les personnes VIH positives sous traitement. Mais cela est très variable, certains elite-controllers en ont plus que la moyenne, d’autres un nombre très faible.

Pour comprendre ce qui fonde le contrôle, nous avons étudié les sites d’intégration du génome proviral dans l’ADN cellulaire. Ce qu’on a observé c’est que les sites d’intégration sont localisés très majoritairement (à 80-90%) dans les régions codantes de l’ADN, dans une très faible proportion de gènes, tandis que 10 à 20% de sites d’intégration se situent dans des régions non codantes de l’ADN.

Cependant, une analyse plus fine, permettant de distinguer la localisation des provirus compétents et des provirus défectifs, a montré que chez les personnes séropositives sous traitement, les deux types de provirus avaient cette même répartition majoritairement dans des zones codantes contrairement aux elite-controllers chez qui seuls les provirus défectifs suivent la même répartition. Les provirus compétents sont, chez eux, au deux-tiers dans des régions non codantes ou non exprimées de l’ADN.

Or il est clair que les cellules infectées dont le provirus est compétent et situé dans une zone active du génome sont plus facilement à même de produire du virus. Tandis que lorsque les provirus sont localisés dans des régions non codantes ou non exprimés des cellules infectées, elles sont des cellules dormantes.

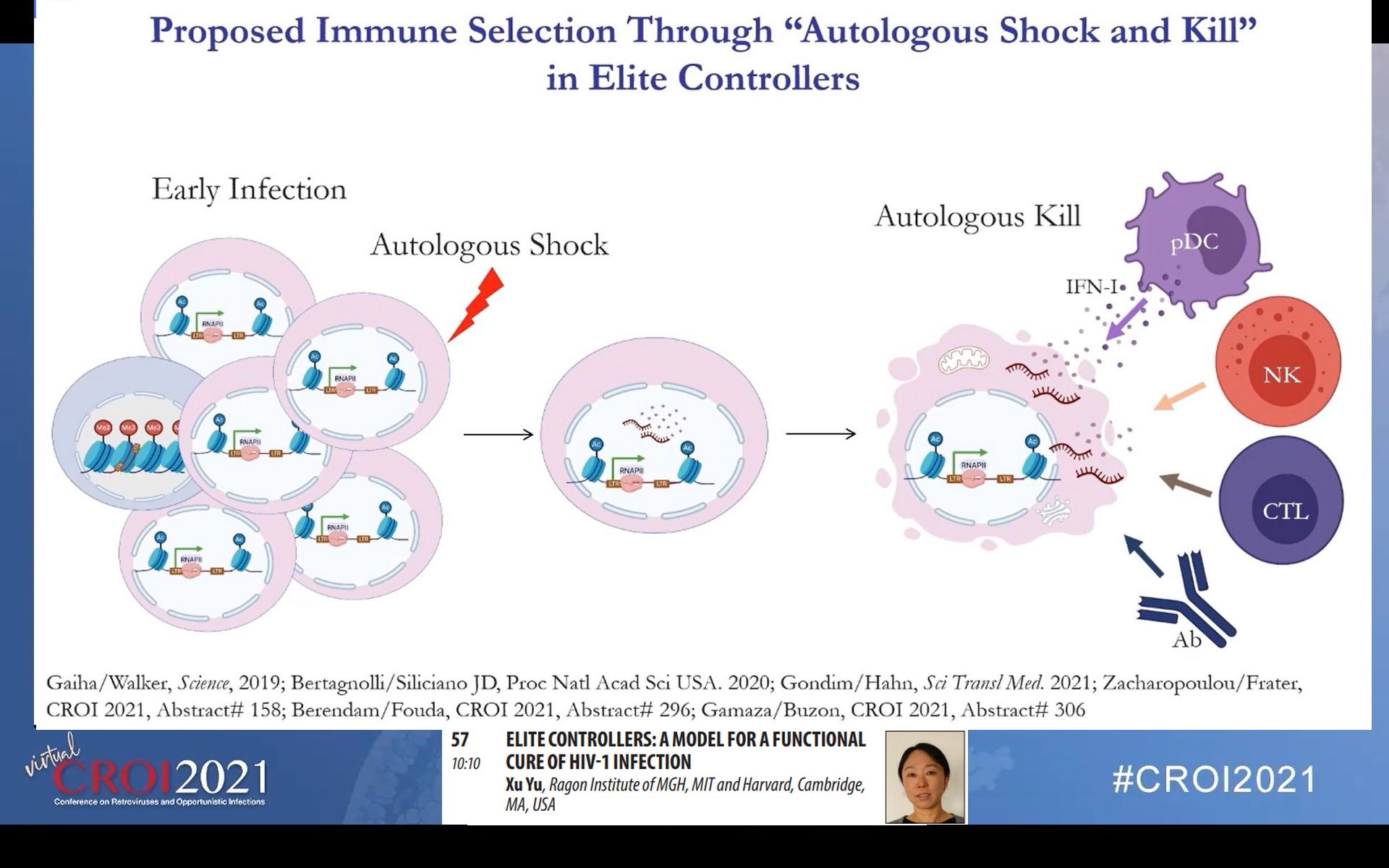

L’hypothèse avancée ici pour expliquer cette différence de répartition chez les elite-controllers est que lors d’une stimulation de l’immunité par une cause extérieure, elle touche aussi les des cellules du réservoir viral. Les cellules infectées par un provirus localisé dans une région codante se mettent à produire du virus et, de fait, s’exposent aux défenses immunitaires compétentes chez les contrôleurs qui les détruisent. La composition du réservoir s’en trouve ainsi modifié. C’est ce que dans le jargon HIV cure, on appelle la technique « shock and kill » qui est ici en quelque sorte autologue.

Le mode de rémission fonctionnelle des elite-controllers est donc ici celui appelé en anglais « blocked and locked » c’est-à-dire que les cellules persistantes du réservoir viral sont bloquées et verrouillées. Subsidiairement, il est pertinent de se demander si l’ADN proviral intégré dans des régions non codantes ne s’exprime vraiment jamais. Dans une autre présentation de cette conférence des membres de notre équipe (Einkauf et Lichterfeld, abstract 155) montrent qu’effectivement ces gènes ne sont pas exprimés.

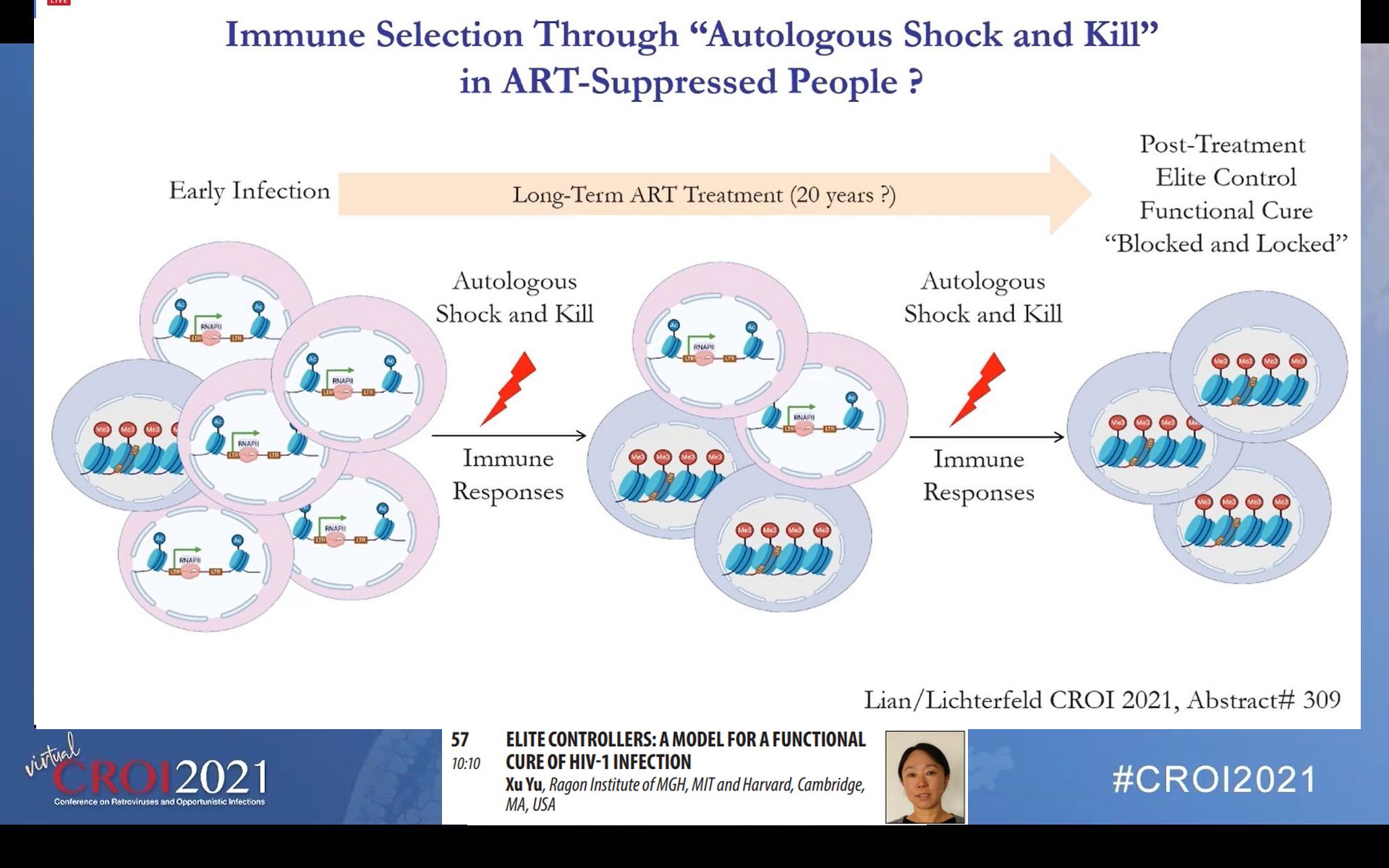

Il reste à savoir si ce processus existe aussi chez les personnes séropositives sous traitement. Dans la même présentation, nos collègues montrent que c’est le cas mais que non seulement le processus est lent et peu efficace mais qu’il faut de nombreuses années pour atteindre une répartition significativement modifiée du réservoir viral comparable à celle des elite-controllers. On parle ici de 20 ans ou plus. Cependant, cela pourrait être plus ou moins long et explique le profil similaire aux elite-controllers des personnes dites contrôleurs post-traitement, c’est-à-dire qui sont capables de contrôler l’infection VIH par eux-mêmes après arrêt du traitement antirétroviral.

Mais pourrait-on par des interventions extérieures qui relèvent de la thérapeutique accélérer ce processus et permettre la rémission fonctionnelle des PVVIH ? Cette technique du « shock and kill » thérapeutique est actuellement un des principaux champs de recherche de HIV cure. Le symposium 05 de cette conférence, intitulé « destruction du réservoir VIH par l’immunité : opportunités et obstacles » permet de poursuivre cette réflexion et ces travaux de recherche.

Les autres articles sur la CROI 2021 sont à retrouver ici : CROI 2021: une conférence virtuelle

A partir du 15 avril, les sessions de la CROI 2021 virtuelle seront accessibles en webcast à tout le monde sur le site : https://www.croiconference.org/